さまざまな大学入試制度

大学へ入学(合格)するまで

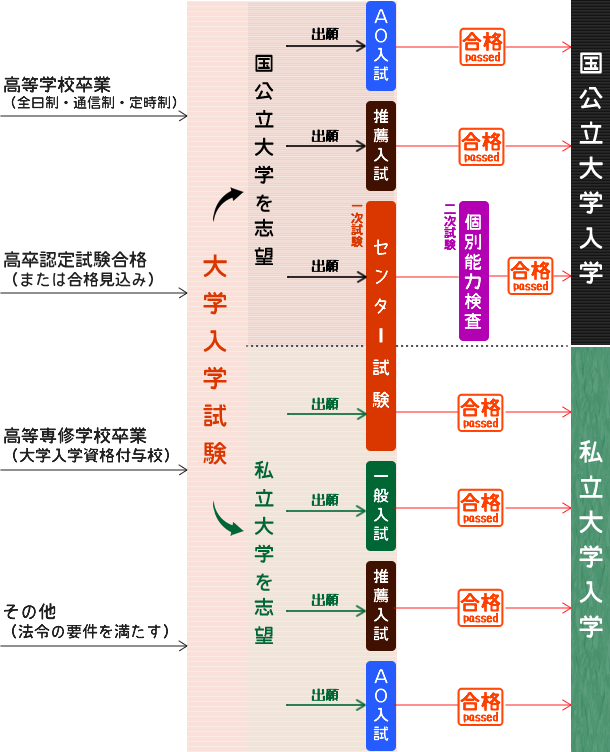

大学に入学するためには、「高卒資格(高校卒業学歴)」を取得した上で、希望する「大学入学試験(大学入試)」に合格する必要があります。高卒資格とは、例えば、普通高校を卒業したり、高卒認定試験に合格することです。ただし、現役の高校生は、高校卒業見込者として受験できます。また、高卒認定試験受験者で科目履修制度を利用している場合は、高卒認定試験の合格見込者として受験できます。

大学入学の方式は、国公立大学と私立大学で異なる点があります。

国公立大学の場合

国公立大学への入学を希望する場合、一般に2段階選抜方式がとられます。

まず、共通の基礎学力を測るために「大学入学共通テスト」を受験します(一次試験)。その後、各大学が実施する「個別試験(二次試験)」を受験し、総合的に判定されて合格すれば入学が許可されます。

※国公立大学では「前期日程」「後期日程」に分かれて実施され、前期で不合格だった場合、後期で再度挑戦することも可能です。

※一部の大学では、「中期日程」が設けられている場合もあります。

私立大学の場合

私立大学では、各大学が独自に実施する「一般選抜(一般入試)」があります。合格すれば、その大学に入学することができます。

また、「大学入学共通テスト」の成績を活用して合否判定を行う「共通テスト利用入試」も広く実施されています。共通テスト利用入試では、共通テストの成績のみで判定する方式と、共通テストと個別試験(大学独自試験)を組み合わせて判定する方式があります。

大学入学共通テストとは

大学入学共通テスト(略称:共通テスト)は、国公立大学の一次試験にあたるもので、従来の「大学入試センター試験(1990~2020年度)」に代わって、2021年度入試から実施されています。

以前(平成元年以前)は「共通一次試験(正式名称:国公立大学入試選抜共通第一次学力試験)」と呼ばれていましたが、制度の見直しを経て、現在は「思考力・判断力・表現力」などを重視した新たな試験として位置づけられています。

共通テストは、国公立大学の入試における基礎学力の判定に使われるだけでなく、多くの私立大学の入試方式にも取り入れられており、共通テストの成績だけで合否を判定する「共通テスト利用入試」を実施する私立大学も多数あります。そのため、「日本の大学入試の共通的な試験」としての役割が強まっています。

大学入学共通テストは、毎年1月中旬の土日2日間で実施され、受験者数は毎年40~50万人程度です。教科は国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語の6教科(※)で、30科目程度の中から志望大学が指定する科目を選んで受験します。

受験案内は9月初旬から配布され、10月初旬には出願が始まります。出願は原則として高校を通じて行われますが、高卒認定試験合格者や社会人などは個人で出願します。

※6教科=国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語

※大学入試センターが配布する「受験案内」は、共通テスト参加大学や高校などで入手できます。

試験実施後には、大手予備校や新聞社などから解答速報(正答・配点)が公表され、受験生は自己採点を行います。その結果をもとに、志望大学への出願校を決定します。

なお、共通テストの成績だけで国公立大学に入学できるわけではありません。多くの大学では、共通テストの得点に加えて、各大学が実施する「個別学力検査(二次試験)」の成績も含めて合否を判定します。

さまざまな入試制度

日本の各大学では、多様な受験生の背景や目的に応じた入試制度を整備しており、就学機会を広げるため、大学入試制度は年々多様化しています。

大学入試には、従来型の「一般選抜(一般入試)」のほか、「学校推薦型選抜(公募推薦・指定校推薦)」「総合型選抜(旧AO入試・自己推薦入試)」、社会人入試など、さまざまな方式があります。これらの入試は国公立大学・私立大学ともに実施しており、多様な人材を受け入れる体制が整っています。

一般入試

学力を問うペーパーテストを中心とした、もっとも一般的な入試方式です。ただし、大学(学部・学科)によっては、面接や実技試験が課される場合もあります。各大学独自の入試に加えて、ほとんどの大学で大学入学共通テストを利用した選抜方式(共通テスト利用入試)も実施されています。

推薦入試(公募推薦・指定校推薦)

「学校推薦型選抜」として実施される入試で、いくつかの方式があります。

「公募推薦」は推薦元の高校を限定せず、全国から幅広く学生を募集する方式です。一方、「指定校推薦」は大学が指定する高校に推薦枠を設け、学校長からの推薦書によって出願・合否判定を行います。

最近では、通信制高校やサポート校、予備校からの推薦枠を設ける大学も増えており、推薦入試の対象は広がりつつあります。

選抜方法は、小論文や面接、調査書などによる評価が中心です。ペーパーテストの結果が重視される一般入試に対し、学校生活での取り組みや個性が重視されます。

受験生にとっては、科目負担が軽く早期に合格を確保できるメリットがあり、大学側にとっては、意欲ある学生の確保と定員確保の安定化が見込める制度です。以前は主に私立大学で行われていましたが、現在では多くの国公立大学でも実施されています。

自己推薦入試

「総合型選抜」として実施される方式の一つで、学校長の推薦を必要とせず、自分自身で書いた「自己推薦書」を提出する入試です。面接や小論文などで受験生の個性や強み、自立性などが評価されます。

俳優・広末涼子さんがこの制度を活用したことでも知られています。大学によっては、自己推薦入試をAO入試と統合して実施しているケースもあります。

AO入試(Admissions Office)

正式名称は「アドミッション・オフィス入試」。現在は「総合型選抜」として区分されます。

大学が求める学生像(アドミッション・ポリシー)と、受験生の人物像や志望動機との適合性が重視されます。単に個性を評価する自己推薦と異なり、「その大学で学びたい理由」を具体的に示し、面接・プレゼン・課題提出などで意思や適性を表現する必要があります。

学校長の推薦は不要ですが、慎重かつ丁寧に審査される点が特徴です。学力試験だけでは評価しきれない能力や資質を重視するため、学力に自信がない受験生にもチャンスがある制度といえます。

自己推薦入試とAO入試の違い

現在、多くの大学が「総合型選抜」として、AO入試や自己推薦入試を導入しています。これらは、大学を「学力試験でふるいにかける場」ではなく、「多様な人材育成の場」ととらえる考え方に基づいています。

どちらも、学力試験よりも人物・意欲・将来性などが重視される入試形式であり、面接や小論文、プレゼンテーションなどによって評価されます。高卒認定試験合格者や社会人など、学力試験に時間をかけにくい方にも適した方式です。

| 審査内容例 | ・人間としての個性・他の受験生とは違う点 ・これまでの経験 |

|---|---|

| 審査方法 | 書類・面接・小論文 |

| 推薦状 | 自己推薦状が必要 |

| メリット | 学力よりも個性が重視されるので,一般入試の学力選抜ではあきらめなければならなかった大学に入学が許可されるチャンスがある。能力や適性に合った大学が選べる。 |

| デメリット | 推薦理由が高校の学業や課外活動に限られる場合は、高等学校卒業程度認定試験【高卒認定】合格者の出願ができない場合がある。 |

| 審査内容例 | ・大学との適合性(相性) ・大学の課程をこなせる適性や能力 ・大学へ入学することの目的意識や熱意・意欲など |

|---|---|

| 審査方法 | 書類・面接・小論文 |

| 推薦状 | 原則として不要 (大学によっては自己推薦状が必要な場合がある) |

| メリット | 学力よりも大学との適合性や熱意等が重視されるので、一般入試の学力選抜ではあきらめなければならなかった大学に入学が許可されるチャンスがある。能力や適性に合った大学が選べる。 |

| デメリット | 審査期間が長い |

社会人入試

一定の年数(2〜3年以上)の社会経験を有する方を対象とした入試制度です。試験内容は、面接や小論文などによる審査が中心で、一般的に学科試験(国語・英語など)は課されません。

社会人入試は比較的合格しやすいとされますが、定員が少ないため競争率が高くなるケースもあります。総合型選抜や自己推薦型と併用する大学もあります。

国公立大学の二次試験

大学入学共通テストの実施後には、大手予備校や新聞社のウェブサイトなどで、解答速報や配点情報が公表されます。受験生はそれをもとに自己採点を行い、共通テストの得点を参考に、志望する国公立大学に出願します。

国公立大学の入試は、一次試験としての「共通テスト」と、二次試験としての「個別学力検査」で構成され、これらの結果を総合して合否が判定されます。

個別学力検査(二次試験)とは

「個別学力検査」とは、共通テストを受験した後、志望大学に出願して受験する「二次試験」のことです。国公立大学では、大学ごとに設定された科目や配点に従い、筆記試験や面接、小論文などを実施し、共通テストと個別試験の総合得点によって合否を判定します。

前期日程と後期日程の受験方法

国公立大学の個別学力検査は「分離・分割方式」として実施されます。各大学は、定員を「前期日程」「後期日程」などに分けて募集し、それぞれ独立して選抜を行います。

たとえば、定員100名の学部がある場合、前期で50名、後期で50名といったように振り分けられます。そして、それぞれの日程で出願した受験生から、所定人数を合格者として選抜します。

受験生は、同じ大学を前期と後期の両方で受験することも可能ですし、前期・後期で異なる大学に出願することもできます。また、一部の公立大学では「中期日程」を設けており、この場合、最大で3つの大学(前期・中期・後期)に出願することが可能です。

ただし、多くの大学では前期日程に全体の約8割の定員を配分しており、後期日程は難易度が高くなる傾向があります。大学によっては後期募集を行わない場合もあるため、出願前に各大学の募集要項をよく確認することが重要です。

前期日程と後期日程の合格制限

国公立大学の入試では、前期日程で合格し、入学手続きを完了した場合、後期や中期日程での合格対象からは除外されます。つまり、すでに合格・入学手続きが済んでいる場合には、後続の日程の選抜に合格することはできません。

そのため、多くの受験生は第一志望校を前期日程で受験し、後期は滑り止めや併願校として出願するケースが一般的です。

前期日程と後期日程の試験内容の違い

個別学力検査の内容は大学・学部によって異なりますが、一般に前期日程では2〜4教科の筆記試験が中心で、後期日程では教科数が少なくなったり、総合問題、小論文、面接などを課すケースが増えます。

後期日程では、学力だけでなく思考力や表現力、人物面を重視する傾向があり、対策の内容も前期と異なる場合があります。