高卒認定合格者が共通テストを受験するメリット

大学入学共通テストとは

大学入学共通テストは、国公立大学を中心に全国の多くの大学で活用されている入試制度です。令和2年度まで実施されていた「大学入試センター試験」の後継として、令和3年度(2021年)から導入されました。

共通テストは主に国公立大学の一次試験として機能しつつ、私立大学でも「共通テスト利用型選抜」などの形式で活用され、受験者数は毎年約50万人に上ります。

試験は毎年1月中旬の土日2日間にわたって行われ、志望大学が指定する科目を選択して受験します。

対象教科:国語/地理歴史/公民/数学/理科/外国語/情報(全7教科21科目)

受験案内は毎年9月下旬~10月上旬に大学入試センターから発行され、センターの公式サイトでも閲覧可能です。

試験翌日には、予備校・新聞社が正解・配点速報を公表し、自己採点をもとに出願判断を行います。

なお、共通テストの結果のみでは合否は決まらず、特に国公立大学では、各大学が実施する「個別学力検査(二次試験)」の受験が必要です。

高卒認定試験合格者に共通テストをおすすめする理由

高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)に合格した後、大学進学を目指す場合は、大学入学共通テストを活用することで、進学の選択肢と可能性が大きく広がります。

共通テストは多くの大学で利用可能であり、高卒認定試験と出題形式や範囲にも共通点が多く、試験対策の継続がしやすいのが特徴です。

共通テスト受験のメリット

1. 多くの大学で採用されている

国公立大学だけでなく、私立大学の約9割が共通テストを利用する入試方式を採用しており、受験可能な大学の幅が大きく広がります。

2. 高卒認定試験との親和性が高い

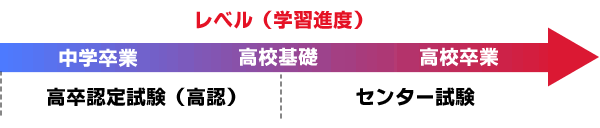

マークシート方式や出題範囲の共通性により、高卒認定試験の学習経験がそのまま活かせる点が大きな利点です。難易度はやや高いものの、出題傾向は類似しており対策しやすい構成です。

3. 一つの試験で複数の大学を受験可能

大学ごとに試験問題が異なる一般入試と異なり、共通テスト対策だけで複数の大学を受験できるため、効率的に受験準備が行えます。

4. 成績を翌年に持ち越せる場合がある

一部大学では、前年の共通テストの成績を翌年度にも利用できる制度を導入しており、再受験時にも有利に働くことがあります。

5. 地方でも受験しやすい

全国の都道府県に試験会場が設置されるため、地方在住者でも受験のために遠方へ移動する必要がなく、交通費や宿泊費の軽減にもつながります。

共通テストの出題傾向と対策

英語(リーディング・リスニング)

出題傾向

- 実用文(案内・メール・広告など)中心の全編英語構成

- 複数資料や図表の読み取りが頻出

- リスニングは日常会話・アナウンス形式、1回読み問題あり

対策

- 日常素材で速読・情報処理力を鍛える

- 過去問演習と音読・シャドーイングの反復練習

数学(IA・IIB・C)

出題傾向

- 公式暗記よりも思考力・論理力を重視

- 誘導付きのモデリング問題が中心

対策

- 根拠を理解しながら解法を習得

- 時間配分を意識した実戦練習を反復

国語(現代文・古文・漢文)

出題傾向

- 評論・小説・実用文など多様な読解

- 複数資料の比較読解も出題

- 古典は文法知識と読解力の両立が必要

対策

- 要約・接続語など基本読解の定着

- 古文単語・敬語の反復と現代語訳練習

地理歴史・公民

出題傾向

- 資料・統計・図表の読解が中心

- 単なる暗記でなく因果・時系列理解を重視

対策

- 教科書ベースに資料問題を多用

- 流れの可視化(図表・マインドマップ)で理解を深める

理科(物理・化学・生物・地学)

出題傾向

- 実験データをもとにした思考・推論問題が中心

- グラフ・数式など複数情報の分析を要求

対策

- 基本法則と用語の理解+数値処理演習

- 実験手順・考察を言語化して整理

情報Ⅰ

出題傾向

- プログラミング・ネットワーク・情報モラルなど広範囲

- 選択式で論理的思考力が求められる

対策

- 教科書レベルの概念整理

- アルゴリズム演習や模試活用で慣れる

共通テスト対策におすすめの参考書・問題集

共通テストでは、従来よりも「考える力」「活用力」が求められています。しかし、出題の大半は教科書内容の発展応用であり、基本の積み重ねが重要です。

学習のステップ:

- ① 教科書・基礎参考書で知識をインプット

- ② 標準~応用問題集で出題形式に慣れる

- ③ 過去問・予想問題で実戦力を仕上げる

特に高卒認定合格者は、科目を絞って集中対策することで、一般受験生に引けを取らない成果が十分に見込めます。

各科目ごとの出題傾向と対策も意識しながら、適切な問題集・模試を活用していきましょう。