国語の攻略法・傾向と対策/高卒認定【高認】

高卒認定・国語の試験概要

高卒認定試験の国語は、「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の3領域を基本として出題が構成されています。これらは、実社会で必要となる言語活動の力を総合的に測るものであり、単なる読解力にとどまらず、情報を整理し、適切に伝える力が求められます。

出題内容はおおむね次のように構成されています。

- 話すこと・聞くこと:話し合いや会話文を題材とした問題。複数人の意見交換を読み取り、発言の意図や結論を把握する。

- 書くこと:依頼文や案内文などの実用的な文章を題材に、内容の妥当性・表現の適切さ・情報の正確さなどを判断する問題。

- 読むこと:説明文・論説文・資料文・古文・漢文・近代文学などを読み取り、筆者の主張や登場人物の心情、文章構成などを理解する問題。

これらに加えて、国語に関する基本的な知識を問う問題(語彙、漢字の読み書き、文法、敬語の使い方など)や、小説・評論文・随筆などの読解も出題されます。 全体として、日常生活や社会の中で「読む」「書く」「話す・聞く」力を活かし、論理的に考え表現する力が問われる構成になっています。

※以前と比べて、最近では、問題文が親しみやすくなっていますが、量が増えています。時間内に終えることができるよう過去問で訓練しておくとよいでしょう。

高卒認定試験「国語」の概要

| 試験時間 | 50分 |

|---|---|

| 問題数 | 22~24問程度 |

| 解答形式 | すべてマーク式(5択) |

| 合格予想点 | 40点 |

| 主な出題内容 |

|

1・国語に関する基礎的な問題

漢字(常用漢字)・語句を中心とした問題で、「読み」や「ある熟語に対して、同じ漢字を使う別の熟語を選ぶ問題」、「空欄に漢字を入れて熟語を完成させる問題」、「四字熟語の意味」などが出題されます。また、現代文や古文の文法・用法なども出題されます。漢字に関する問題は、毎回出題されています。漢字検定3~4級程度の問題ですので、余裕があったら漢字検定の勉強もしておくと、一石二鳥です。

2・話すことと聞くことに関する問題

高卒認定試験の国語では、近年「話すこと・聞くこと」を題材にした問題が毎年出題されています。これは、他者との意見交換や合意形成の過程を理解し、会話の中から要点を整理する力を問うものです。例えば、学園祭の企画会議を題材に、複数人のやり取りを読んで「どの意見が合意に至ったか」「誰の発言が議論をまとめたか」を判断する問題が出題されています。

▶ 出題のねらい

- 話し合いの流れ(提案→意見→調整→結論)を把握する力

- 発言の意図(賛成・反対・代案・確認など)を読み取る力

- 会話全体から要点を整理し、合意点を見つける力

▶ 攻略のポイント

問題文は一見会話調ですが、設問は「誰の発言が方針をまとめているか」「空欄に入る表現として適切なものはどれか」など、論理的な理解を求めるものです。以下のように読むと効果的です。

- 目的をつかむ:話し合いの冒頭に「何を決めるか」が明示されている。まずそこに線を引く。

- 立場を整理:発言者ごとに「提案」「補足」「反対」などの役割を簡単にメモする。

- 合意点に注目:最後の発言やまとめ役の言葉に「結論」や「方向性」が書かれている。

特に、「話し合いの中で最も適切な発言」を選ぶ問題では、相手の意見を受けて前に進めている発言が正解になりやすい傾向があります。

💡 試験対策のコツ: 本文を最初から丁寧に読むよりも、まず設問を読んで「何を探すか」を意識して読むと時間短縮になります。

3・書くことに関する問題(依頼文・文書表現)

案内文や解説文など「書くこと」をテーマとした問題が出題されます。

「書くこと」に関する出題は、話し合いに続いて登場する依頼文・お知らせ文の改善問題として出題されます。これは、実社会で使う文章を正確・丁寧に書けるかどうかを見る問題で、単なる読解ではなく実務文書の妥当性を判断する形式になっています。

▶ 出題のねらい

- 目的に合った文章構成(依頼・案内・報告)の理解

- 相手への配慮や社会的マナーを踏まえた表現

- 情報の正確さ・具体性(日時、連絡先、条件など)の確認

▶ 過去の出題例

「学園祭でカフェを運営するため、商店街の協力を依頼する文書案」をもとに、改善点を選ぶ問題が出ました。内容は次のようなものでした。

- 件名をより具体的にする(例:「学園祭でのカフェご協力のお願い」)

- 時間表記に「午前・午後」を付けて誤解を防ぐ

- 個人の電話番号を掲載せず、問い合わせ先を明確にする

- 販売価格を「販売希望価格」として柔軟に表現

▶ 攻略のポイント

実用文では次の3つを意識すると、正しい選択肢を見抜けます。

- 目的:依頼・案内・報告など、文書の目的を冒頭と件名で明確に示す。

- 相手への配慮:誤解を招かない表現(時間、敬語、連絡先の扱いなど)を選ぶ。

- 具体性:日付・場所・金額などを数字や条件で具体的に示す。

選択肢問題では、「より明確」「より丁寧」「より安全」な表現が正解であることが多く、実社会でも通用する文書表現力を測っています。

💡 試験対策のコツ: 過去問で依頼文や通知文を実際に書き写してみると、句読点や敬語の使い方の癖に気づけます。

4・読むことに関する問題(説明文・論説文・古文・漢文)

「読むこと」をテーマとした問題で、論説文や小説、随筆などの現代文が出題されます。従来の出題内容と同様です。古典の問題で、古文と漢文の融合問題が出題されます。

「読むこと」に関する出題は、全体の中でも配点が最も高く、文章読解力そのものを問うパートです。例えば、現代文(情報通信白書)と古典(能『熊野』・『平家物語』)が出題されています。

▶ 出題のねらい

- 説明文・論説文から筆者の主張や論理構造を読み取る力

- グラフや資料と文章内容の関係を理解する力

- 古文・漢文の語句・文法・心情を現代語に読み替える力

▶ 現代文(説明文・論説文)の攻略のポイント

「アテンション・エコノミー」「フィルターバブル」など、現代社会の情報環境を扱う論説文が出題されました。難しそうに見えても、設問は本文の言い換えを問うものが中心です。

- 想像はNG。あくまでも問題文に書かれていることを根拠に解く。

- 「〜ため」「〜ので」などから因果関係を読み取る。

- 「しかし」「一方」などの対比表現を見つけて筆者の主張をつかむ。

- グラフは「何を比較」「どこに差があるか」「全体傾向(結論)」の3点を読む。

▶ 古文・漢文の攻略のポイント

古文では能『熊野』と『平家物語』の対応、漢文では書き下し文と現代語訳の対応を問う形式でした。文法知識が少なくても、注釈・選択肢から十分に推測できます。

- 古文で難しい文法は不要

- 古語の意味を押さえる(例:「村雨=にわか雨」「し=過去」「らむ=推量」)

- 登場人物の心情変化に注目(喜び・悲しみ・感謝など)

- 和歌の中の比喩や掛詞に注目して現代語訳を選ぶ。

- 漢文では、まず読み方のルールを習得しよう。

💡「読むこと」の問題は、本文中に必ず根拠があります。設問を先に読み、答えの手がかりを探すように本文を読むのがコツです。

領域の力を総合的に問う試験

高卒認定試験の国語は、単なる読解力だけでなく、社会で必要な「伝える・読み取る」力を総合的に測る試験です。話す・聞く・書く・読むの3領域を意識して学習すれば、得点力が大きく伸びます。

| 領域 | 出題内容 | 問われる力 | 攻略ポイント |

|---|---|---|---|

| 話す 聞く | 話し合い・会話文 | ・要点整理 ・発言意図 ・合意形成 | 設問先読みと発言の役割整理 |

| 書く | 依頼文・案内文の改善 | ・目的 ・配慮 ・具体性 | 「より丁寧・明確・具体」が正解 |

| 読む | 説明文・古文・漢文 | ・論理構造の理解 ・語句 ・心情 | 因果と対比を線で整理 |

対策学習のポイント

高卒認定試験の国語は、難問は少なく、読解の練習で着実に得点できます。できるだけ多くの過去問を解くことが勉強法としては効果的です。「本文に根拠がある」ということを意識しながら、選択肢を絞る練習をするとよいでしょう。

- 過去問演習を中心に「出題形式に慣れる」こと。

- 問題文の「問いを先に読む」練習をするとスピードが格段に上がる。

- 古典は「訳を読む→原文→設問に戻る」流れで確実に理解。

- 「高卒認定スーパー実戦過去問題集」を活用するのも効果的。

現代文(小説)の対策ポイント

小説では、主人公の心情を読み取ることがポイント

小説では比較的読みやすい現代小説、戦後小説がよく出題されています。日頃から小説に慣れ親しんでいる方は、特に勉強しなくても得点できるでしょう。小説では、主人公の心情を読み取ることがポイントです。その際「私(自分)だったらこんな気持ちになる」ではなく、あくまでも文中から主人公の読み取ります。

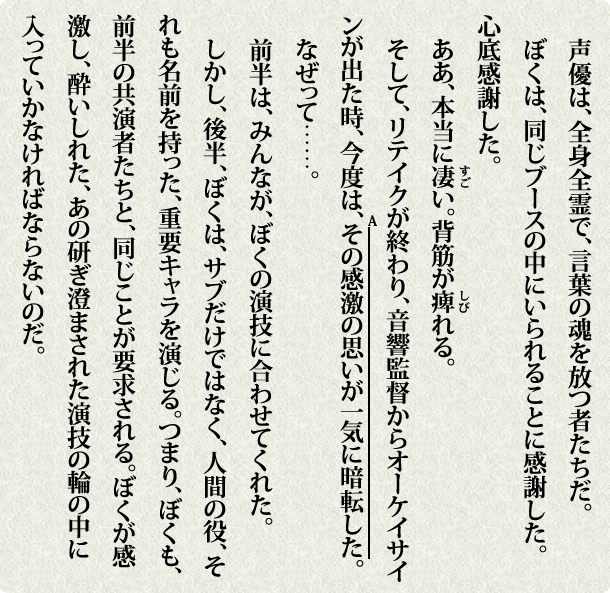

小説(文学的文章 出題例):傍線部A「その感激の思いが一気に暗転した」とあるが、この時の 「ぼく」 の気持ちはどのようなものか。

小説では「○○の思いとはどのようなものか?」「○○の心情はどのようなものか?」というような問いが多く出題されています。つまり、登場人物(主人公)の行動(行為)や発言を通して、「思い」や「心情」を理解することが一番のポイントになります。

※上記の○○は、おもに「主人公」です。

この種も問題を解く時、問いとなる傍線部の近くを見ることが大切です。傍線部の近くに正解の根拠(ヒント)が書かれています。なぜなら、小説はいわば「ドラマ」であり、ストーリーの進展とともに主人公を取り巻く環境が変われば、主人公の心情も変化するからです。そのため、傍線部から離れたところに正解の根拠はないのです。

なお、正解にたどり着くためには、本文中の表現から答えを探すことが大切です。想像を膨らませてしまったり、自分の感情を入れないように注意して考えましょう。国語の問題は、あなたの感想や一般常識が問われるのではなく、問題と与えられた文章の「読解力」が問われるのです。

現代文(論理的文章、評論文)の対策ポイント

論理的文章(評論文)では、自分の考えや世の中の常識で判断しない

論理的文章は、「情報」「コミュニケーション」「表現」「言語」といった比較的身近なテーマが扱われます。過去には、ドラマの台本が問題になったこともありました。普段から、書籍や新聞に慣れ親しんでいる人にとっては、比較的簡単に得点できるでしょう。論理的文章(評論文)では、自分の考えや世の中の常識で判断しないことが大切です。

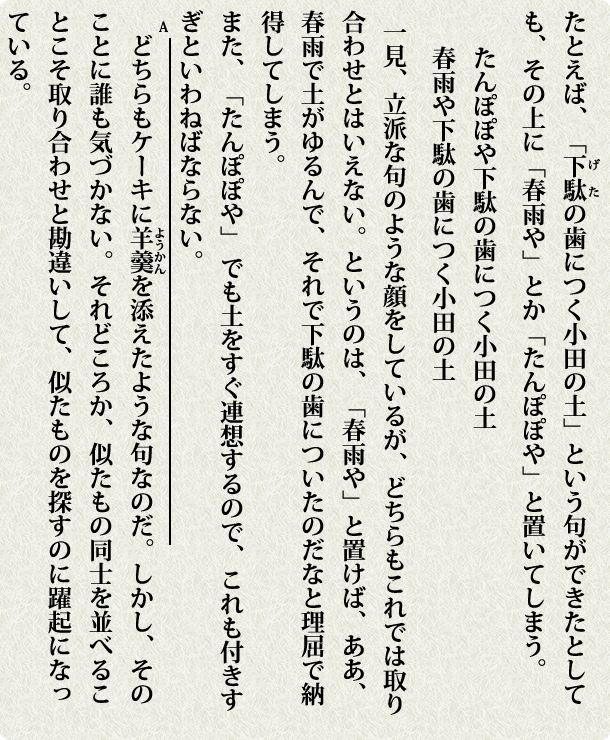

論理的文章 出題例:傍線部A「どちらもケーキに羊羹を添えたような句なのだ。」とあるが、それはどういうことか。

論理的文章では、「文章中に………(傍線部)」とあるがこれはどういうことか?」というような問いが多く出題されます。「………」の部分は、たいてい、意味不明な内容になっています。上の例でも「ケーキの上に羊羹を添えたような…」とあり、傍線部だけを見ても何のことだかさっぱりわかりません。「………」を本文の他の箇所をもとに考えていくことが、国語で問われる読解力です。

「………」の部分は、著者の主張・意見(いいたいこと)である場合がほとんどです。著者は「………」を主張したいがために、文章を書いているのです。論理的文章のポイントは著者の主張を読み取ることです。

また、著者は常識的なことは主張しません。世の中の人たちとは意見が違うから文章で主張するのです。その著者の主張を読み取ることが、論理的文章のキモになります。

※もし、仮に現代文に常識を問うような問題が出題されたら、それはもはや国語の問題ではなく、一般知識を問う問題になってしまいます。国語で問われるのは、あくまでも「読解力」なのです。

論理的文章で「著者の主張の読み取る方法」

論理的文章の構造を端的に表現すると「世の中では○○といわれているよね。でも、△△だから、私は□□と思う。」という文脈になります。あなたが他人とは違う自分の考えや思いを主張したい場合も同じように話すのではないでしょうか。

ここで重要なのは、「でも」です。「でも」の後に主張したいことがあるのです。「でも」は国語では「逆接」とよばれている接続詞です。論理的文章では「しかし、」「…だが、」のような形で登場します。

※「でも…」の前には、たいてい「事実」があります。論理的文章では、事実と主張を意識して読むこともポイントのひとつです。ただし、事実よりも主張の方が大切です。

ところで、あなたが、上記のように説明してもわかってもらえない場合は、どうするでしょうか。きっと「要するに、…」「つまり、…」などと言い換えて主張するでしょう。論理的文章でも同じです。著者は「つまり、…」「すなわち…」など「換言」とよばれる接続詞を使って、繰り返し主張します。

国語の受験対策には「接続詞に注意しながら、文と文・段落と段落の関係を正確につかみ、全体の文脈を正しく理解し要点を押さえる」というような解法のポイントがしばしば掲載されていますが、それは上記のようなことを言っているのです。 論理的文章では、「逆接」「換言」が特に重要です。この2つに着目して読み進めれば、正解にたどり着く近道になります。

他にも「理由」を示す接続詞「なぜなら…」「というのは…」や、「例示」を示す接続詞「たとえば…」「いわば…」などがあります。理由も例示も著者の主張を補うものです。問題を解く時「逆接」と「換言」が最も重要ですが、「理由」や「例示」まで意識すると、全体の文脈(文章の構造)が見えてきます。

※高卒認定試験の国語は長文が多いので試験中は文章構造まで考えて解く余裕なあまりないと思いますが、過去問などを解くときは、文章構造まで考えてみると、読解力を身につけることができます。

繰り返しになりますが、論理的文章で一番大切なことは「筆者の主張」を捉えることです。自分の主観(個人的な考えや意見)や世間の常識にとらわれず、あくまでも本文から正解を読み取るようにしましょう。現代文は、あなたの常識が問われているわけではありません。世間の常識とは、多少違う著者の独自の考えを読み取る力(本文から著者の意見を理解する力)が問われるのです。

主観を交えずに客観的に読み進んでいく。日本語で構成されている文章なので力を抜いて読む。自分は上の事に注意しながら読んいき、国語で満点を取りました。考え方一つで国語って科目は大きく点数が変わってきます。

古典(古文)の対策ポイント

古文は細かな文法よりもストーリーの理解が大切

古文の出題のレベルは中学校から高校の基礎程度。「落ち」のわかりやすい説話的なものや、内容のとらえやすい近世の作品が目立ちます。細かい文法(活用形やその種類、品詞分解など)に関する問題は出題されていません。ストーリーの理解を中心とした出題になっています。

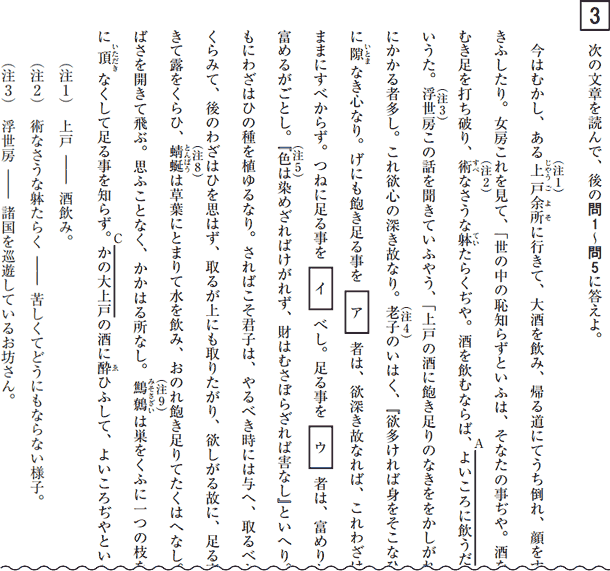

古文出題例(高卒認定過去問より)

高認の古文は大学入学試験などとは違い、比較的わかりやすい文章が出題されます。細かい文法事項を丁寧に勉強することよりも、古文に慣れることが近道です。その際の教材としては、過去問>が適しているでしょう。以下に初心者におすすめの勉強法を紹介します。

初心者向け「高認古文速習法」

- 問題文の最後に(注)が書かれています。最初に確認し、何の話なのか、なんとなく感じておきます。ちなみに、この(注)は、問題文を読み解く上で、最大のヒントになります。

- 問題本文は、最初は外国語のように感じるかもしれません。わからなくても、たとえ眠たくなっても、とにかく根気強く、読み続けます。頭がモヤモヤしてきたら、休憩を入れて再開すると、新たに分かる部分も出てくることがあります。

- 傍線などの問に関係する部分が出てきたら、その少し後まで読んで、解いてみます。問いの選択肢は、現代語で書かれているので、古文で書かれている問題本文を理解するヒントになるのです。

- 上記のように、本文を読み、問いを読み、注を確認しているうちに、本文の中で、部分的にわかる箇所がいくつか出てきます。それらがつながれば、全体像が見えてきます。

- 問題文の、半分程度わかれば、5問中、3~4問は正解できると思います。問題を考えるときには、消去法も活用します。もっともらしい選択肢でも、本文に書かれていない単語などが含まれるものは、まず正解ではありません。

古文に慣れてきたら…

本文を読みながら、誰が何をしたか(主語と述語の関係)をきちんととらえることがポイントです。それだけで、解ける問題もあります。また、敬語は登場人物の人間関係を把握する手がかりとなります。

過去問等を解きながら、重要単語をおさえつつ、文章全体の流れを捉える練習をしましょう。古文は細かな文法よりもストーリーの理解が大切です。また、古文独特の言い回しに慣れましょう。現代語と古語では違う意味を持つ単語(「なつかし」「あたらし」など)に注意しましょう。

漢文と古文の小問のほとんどは話の内容を聞く問題です。それぞれの選択肢はかなり内容が違います。ですので極端な話、だいたい話を理解できたらいいのです。また、古文も漢文も言ってみれば日本語の羅列で構成されています。ですので大まかな意味は日本人でしたら理解できると思います。自分は高校の古文・漢文を一切知らずに高認の試験はいけました。油断しなければきっといけます!!!

古文も漢文も読んでから解くのではなく、横線などがあったらその都度、問題の選択肢を吟味しながら読んでいく。選択肢は消去法で選ぶ。消去法で定まらないときは前後の文を読み吟味する。

古典(漢文)の対策ポイント

漢文は、まず読み方のルールを覚えよう!

漢文と古文の違いは、本文が「漢字」であることの他に、「読み方のルール」があるということです。手間がかかる分、古文よりも短い文章(5行程度)になっています。漢文では、まず読み方のルールの勉強から始まります。

高認の漢文対策として、最優先で勉強すべきこと

- 読み方のルールを覚える(返り点・送り仮名)

- 句法を覚える(否定、疑問・反語、使役・受身、再読文字)

漢文では、教訓的なたとえ話が多く出題されます。古文と比べて文章が短いので、ストーリーもシンプルです。全体の流れ(ストーリー)を捉えることができれば、ほぼ正解できるでしょう。過去問等を多く解いて、高認レベルの漢文に慣れておきましょう。また、古文と同じように、本文だけでなく、設問ごとの問いの文や選択肢、注釈など、問題全体からヒントを得て解きましょう。

満点を取りたいなら別ですが、古文と漢文は消去法でいけますよ。選択肢は4択。その中には、絶対これじゃないだろ。っていうのが一個や二個は入っています。後は、それ以外の選択肢を吟味すれば、確信とまではいかなくても、これかな?ってのがあると思います。これで7,8割はいけるはず・・・頑張ってください!!

センター試験レベルでも、古文の単語はせいぜい300語。高認レベルなら100語で充分です。英単語100語といえば中2程度だと思います。そのくらいは暗記しましょう。あとは、助動詞と敬語の知識を暗記するしかありません。漢文も、基本的な語法(再読文字、使役など)は最低限、暗記しておく必要はあります。基本的な知識の暗記なしには、どうすることもできません。高1程度の内容はしっかり理解しておきましょう。

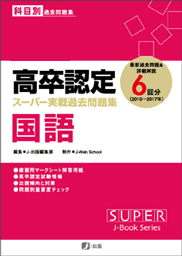

高卒認定スーパー実戦過去問題集 - 国語

国語の出題形式は毎回同じなので、過去問演習して、本試験に慣れておくとよいでしょう。毎回60点以上取れるようなら、国語の対策は、こちらの過去問題集だけで充分でしょう。

高卒認定試験の過去問題6回分を掲載・解説。市販されている問題集の中で最も多くの過去問が掲載されています。しかも11月実施分の問題まで収録されている過去問題集は他にありません。

解答解説は、基本事項にも触れながら丁寧に説明されているので、苦手科目の克服にも最適。価格は少々高めですが、自信をもっておすすめできる過去問題集です。

高卒認定ワークブック - 国語

高卒認定ワークブックの国語では、合格点獲得のカギを握る古典分野(古文・漢文)に力を入れて、基礎から解説しています。

高卒認定試験の出題傾向・形式・レベルに合った学習内容なので勉強して無駄になる内容はなく、効率的に基礎から確実に実力をつけることができます。内容は問題が中心。高認に特化した学習書なので、本試験でもワークブックの類似問題が多く出題されています。

また、要点整理がなされており、解説も一問ずつ丁寧に説明されています。高卒認定試験対策に最適な参考書的な問題集です。