地理の攻略法・傾向と対策 高卒認定試験【高認】

地理の傾向と対策

高卒認定試験(高認/旧大検)の地理の試験問題は、地名や用語の暗記で解けるような問題ではなく、ほとんどが地図や統計資料、写真などをもとに情報を読み取って解答する問題です。過去問題等でグラフや表の解読に慣れておく必要があります。高認の地理で必要なのは「読み取る力」です。

地図や統計は覚えるのではなく、そこからの情報を読み取ることが大切です。読み取るときのポイントは「なぜ」です。例えば「世界気候の地図でヨーロッパはなぜ高緯度でも温帯なのか?」「コーヒーの生産上位の国々の共通点はないのか?」などです。この「なぜ」の部分は、問題文に与えられた資料もとに、その場で見て考えます。

例えば、こんな問題が出題されます(過去問例1)

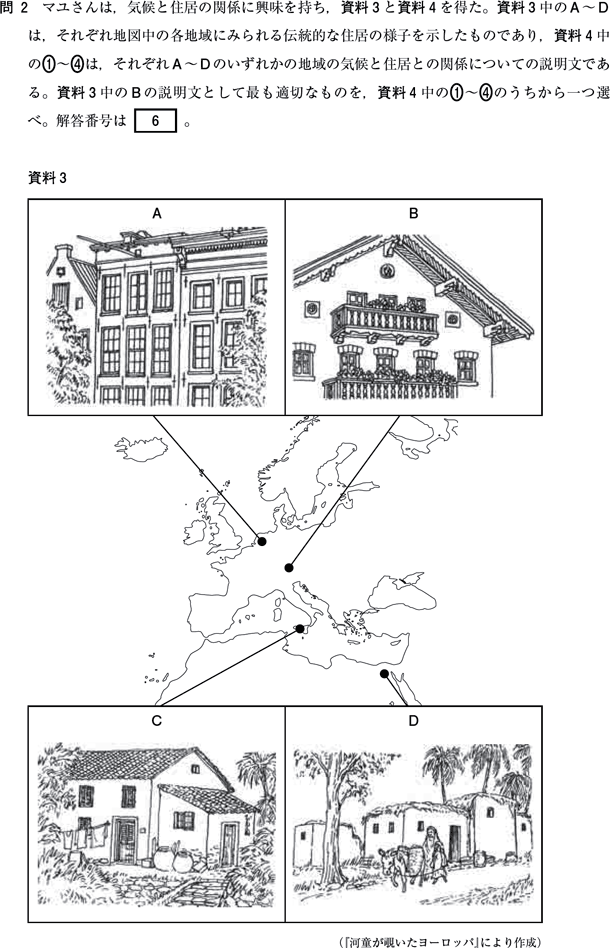

次の問題は、ヨーロッパ地域の気候をもとに住宅の窓の大小があるのは「なぜ」なのかをポイントに考える問題です。「なぜ」の部分は選択肢の中で説明されています。資料3の図と資料4の文を見比べて、消去法なども使えば、正解が得られるはずです。考えてみましょう。

- 資料4の①の文

「屋根が平ら」、「窓がとても小さい」→D(以外はあり得ない) - 資料4の②の文

「窓を大きくするといった工夫」→A(以外はあり得ない) - 資料4の③の文

「窓は小さく」、「よろい戸」→C(以外はあり得ない) - 資料4の④の文

①~③は、ほぼ確定なので、(消去法で)残ったのはBのみ。「窓が小さい」などもヒントになります。

→この問題の正解は④

※なお、この問題では「なぜ」の部分については「降水量」や「日照時間」、「夏に乾燥」、「冬の寒さが厳しい」などのヨーロッパの気候の気候面を挙げています。

例えば、こんな問題が出題されます(過去問例2)

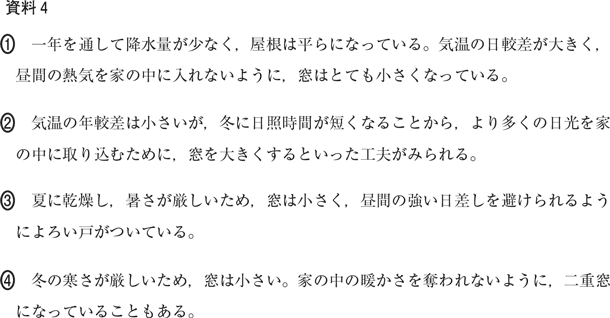

次の問題は、世界の各都市の夏季と冬季の最高気温や最低気温をもとに伝統的な衣類に違いがあるのは「なぜ」なのかをポイントに考える問題です。前問と同様に「なぜ」の部分は選択肢の中で説明されています。資料6と資料7を正しく読み取ることができれば、正解が得られるはずです。

この問題は不適切なものを選びます。地理では「最も適切なもの」を選ぶ問題と「不適切なもの」を選ぶ問題があるので要注意です。またこの問題は資料7を見るだけでも正解できる問題で、しかも選択肢の下線部を中心に見れば正解できてしまいます。(資料6は確認程度でOK)。

- 選択肢の①(Aについて)の下線部分

資料7(Aの服装)を見ると、1月の平均最高気温(24℃)と7月の平均最高気温(-16℃)の差は、40℃です。これは他都市と比べて「最も大きい」です。正しい文章(選択肢)のようです。 - 選択肢の②(Bについて)の下線部分

資料7(Bの服装)を見ると、他の都市と比べて「年間を通じて高温」です。これも正しい文章(選択肢)のようです。 -

選択肢の③(Cについて)の下線部分

資料7(Cの服装)を見ると、他の都市と比べて「1月の平均最高気温と平均最低気温が最も低い」です。これも正しい文章(選択肢)のようです。 -

選択肢の④(Dについて)の下線部分

資料7(Dの服装)を見ると、 1月の平均最高気温(20℃)と平均最低気温(7℃)の差は13℃で、AやCの方が小さいので正しくありません。 また、 7月の平均最高気温(18℃)と平均最低気温(3℃)の差は15℃で、他の都市(A、B、C)の方が小さいので正しくありません。 したがって、これが不適切な文章(選択肢)、つまり正解です。

→この問題の正解は④

読み取る力を身につけるためには過去問が最適

高認の地理のほとんど問題は、きちんと資料を読み取ることができれば、容易に正解できます。「読み取る力」を身につけるには、過去問で訓練すると効果的です。

過去問を解きながら、知識として必要な事柄が出てきたら過去問題集の解説や用語集、インターネットなどで調べ、ノートなどに書きとめて覚えるようにするとよいでしょう。

地理Aと地理Bは問題としてはあまり違いはありませんので、両方の問題を解いておくとよいでしょう。初めて解く年度の過去問が6割以上正解できるようになれば、合格の実力は身についているといえるでしょう。

高卒認定スーパー実戦過去問題集 - 地理A・B

高卒認定試験(高認/旧大検)の地理の試験問題は、地名や用語の暗記で解けるような問題ではなく、ほとんどが地形図や統計資料、写真などをもとに情報を読み取って解答する問題となっています。このような問題を解くための実力は、単なる暗記では養うことができず、問題を多く解くことによって訓練することが必要です。そのため、高卒認定試験の地理対策の問題集としては「過去問題」が最適です。

高卒認定試験の過去問題6回分を掲載・解説。市販されている問題集の中で最も多くの過去問が掲載されています。しかも11月実施分の問題まで収録されている過去問題集は他にありません。

解答解説は、基本事項にも触れながら丁寧に説明されているので、苦手科目の克服にも最適。価格は少々高めですが、自信をもっておすすめできる過去問題集です。