歴史の攻略法・傾向と対策|高卒認定・高認

高卒認定試験「歴史」の学習目標

高卒認定試験の必須科目「歴史」は、高等学校で学ぶ「歴史総合」に相当します。学習目標はおおむね次のとおりです。

- 近現代史を中心に、世界と日本を相互的・広い視野でとらえる力を養う

- 現代的課題の背景としての歴史を理解し、資料を活用して調べまとめる技能を身につける

- 時代や地域の比較、背景・原因・結果を多面的に考察し、説明・議論できる力を育成

- よりよい社会づくりを見据え、日本と世界の歴史・文化を尊重する態度を養う

高卒認定試験「歴史」の出題傾向

1. 資料読解型が主流

- グラフ、図表、会話文、写真、新聞記事、歌詞、年表など多彩な資料が登場

- 資料の読解力、文脈把握力が問われる

- 資料の背景にある歴史的事象の理解が必要

2. テーマ学習型構成

- 歴史の知識を単独で問うのではなく、「人の移動」「戦争と平和」「帝国主義と差別」「現代の諸課題」など、テーマ別に問題が構成されている

3. 近現代史に重点

- 産業革命、帝国主義、世界大戦、冷戦、グローバル化など19世紀〜21世紀の出来事が中心

- 過去の出来事の単独知識ではなく相互関連を読む力が問われる

- 世界史+日本史+現代社会(公共)をつなげて理解する力が問われる

4. 現代的課題とのつながり

- 難民、移民、環境問題、エネルギー、民族問題など、現代の諸問題に関連する問いが多い

- 日本の国際協力や外交など、現代日本の動向も出題される

5. 国際比較・グローバルな視点

- ヨーロッパ、アジア、アメリカ、アフリカなど世界の多地域を扱い、日本との関係を問う

高卒認定試験の対策ポイント

- 中学校までの歴史の続きとして、近現代に重点を置いて学んでおこう

- 個別事象の暗記ではなく、時代の大きな流れと因果関係を意識して学んでおこう

- 年表・地図・グラフ・写真などの多様な資料を活用できるよう練習しておこう

- 日本史と世界史を分けず、相互の関連性を踏まえて学んでおこう

- 政治・経済・社会・文化・宗教・生活など、多角的な視点で分析できるように学んでおこう

- 戦争や紛争の防止、平和で民主的な社会づくりの重要性を理解しておこう

【1】基礎知識の整理

- 歴史的思考力:近現代史(特に19世紀以降)の流れをつかむ(産業革命→帝国主義→世界大戦→冷戦→現代)

- 各国の代表的な出来事や指導者名(例:ゴルバチョフ、鄧小平、スカルノなど)

【2】資料問題に慣れる

- 資料活用力:過去問・模擬問題で資料読解問題に数多く触れておく

- 写真・地図・グラフ・年表の読み取り練習を意識的に行う

【3】テーマ別学習

- 主体的探究力:「帝国主義と植民地」「戦争と平和」「自由・人権・民主主義」「グローバル化と環境」などのテーマで時代を横断的に学ぶ

- 世界と日本を1枚にまとめる(戦争・条約・社会変化など)

- 表現・議論力:自分の言葉で説明できるようにまとめておくと◎

【4】時代の流れをつかむ

- 歴史的思考力:原因と結果の整理…「なぜ起きたか」「何が変わったか」をワンセットで覚える(出来事の前後関係や原因・結果を押さえる)

- 「いつ」「どこで」「なぜ」「何が起きたか」の因果関係が重要

【5】現代との関連を意識する

- 国際理解・多文化尊重の態度:歴史的背景が現代社会にどう影響しているかを考える(ニュースや時事問題を歴史の流れに位置づける)

- 歴史を「暗記」ではなく「活用」する姿勢が求められる

~できるところからでOK~

① まずはここから(必須レベル)

- ✅ 資料を見て「おおよその時代」が言える

- ✅ 主要な出来事を2つ、正しい順で並べられる

- ✅ 出来事の「きっかけ(原因)」を一言で言える

② さらに余裕があれば(ステップアップ)

- ✅ 資料の「目的(何のために作られた?)」を推測して言える

- ✅ 日本の出来事と世界の出来事を1組、対応づけて説明できる

- ✅ 結果が「社会・生活」に与えた影響を1つ挙げられる

③ 自分に問いかけ(自分に質問してみる)

- ✅ この資料は「誰に」「何を伝える」ため?

- ✅ この出来事は「なぜ起きて」「何が変わった」?

- ✅ 同じ時期、日本と世界で「似ている/違う」点は?

①ができれば十分合格ラインに近づきます。②はできる項目だけでOK。迷ったら③の質問に“短く一言”で答えるだけでも前進!

高卒認定「歴史」の試験範囲と対策

高等学校で学ぶ「歴史総合」の学習内容の構成は次のとおりです。これは、高卒認定「歴史」の試験範囲に相当します。

A. 歴史の扉

- 歴史と身近な生活のつながりを理解

- 歴史資料の特徴と活用方法を学び、複数資料の比較や解釈を考察

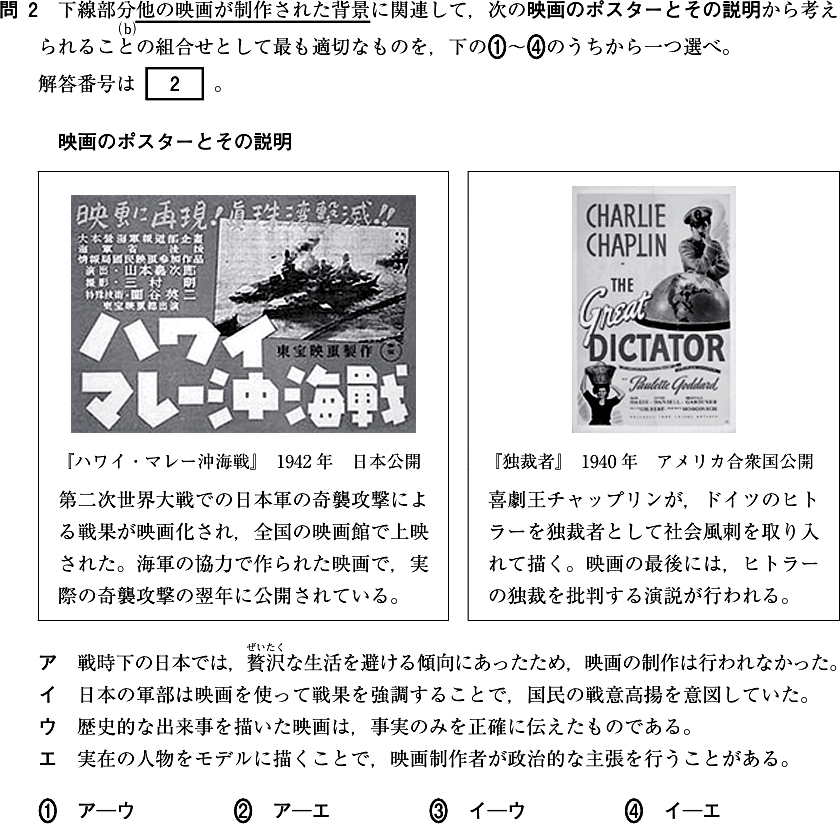

高卒認定試験での出題例として、写真やポスターなど複数の資料を比較し、その内容から時代や背景を推測する問題があります。

こうした問題に対応するためには、日頃から資料を丁寧に読み取る練習をすることが大切です。特に、「その資料は何のために作られたのか」という目的を意識しながら見ることで、時代や背景をより正確に判断できる力が身につきます。

試験に出てくる 写真・絵・グラフ・会話文・新聞記事 などの資料は、そのままの情報だけでなく、

🔸 なぜこの資料がこの時代に登場したのか

🔸 この資料の裏にはどんな社会・政治・経済の事情があったのか

という「歴史的な背景(=その時代の状況)」を読み取ることが問われています。

正解:④

💡 対策のコツ

- 資料を見たとき、「この時代、どんなことが起きてた?」と考えるクセをつける

- 「なんでこの資料が作られたのか」を考えると、答えが導きやすくなります

~できるところからでOK~

① まずはここから(必須レベル)

- ✅ 資料(写真・ポスター・年表)から「おおよその時代」が言える

- ✅ 資料中の人物や出来事の名前を特定できる

- ✅ 資料が示す「場面」を一言で説明できる

② さらに余裕があれば(ステップアップ)

- ✅ 複数資料の共通点・相違点を挙げられる

- ✅ 資料の作成目的(宣伝・記録・教育など)を推測して言える

- ✅ 資料の事象が当時の社会・政治に与えた影響を1つ挙げられる

③ 自分に問いかけ(自分に質問してみる)

- ✅ この資料は「誰に」「何を伝える」ため?

- ✅ この出来事は「なぜ重要」?

- ✅ 同時期、日本や世界では何が起きていた?

①ができれば十分。②は挑戦できるところだけでOK。迷ったら③に“短く一言”で答えるだけでも前進!

B. 近代化と私たち

- 18世紀アジア・日本の経済、産業革命、開国

- 明治維新、国民国家形成、大日本帝国憲法、帝国主義

- 近代化に伴う社会変容と現代的課題(自由と制限、平等と格差など)

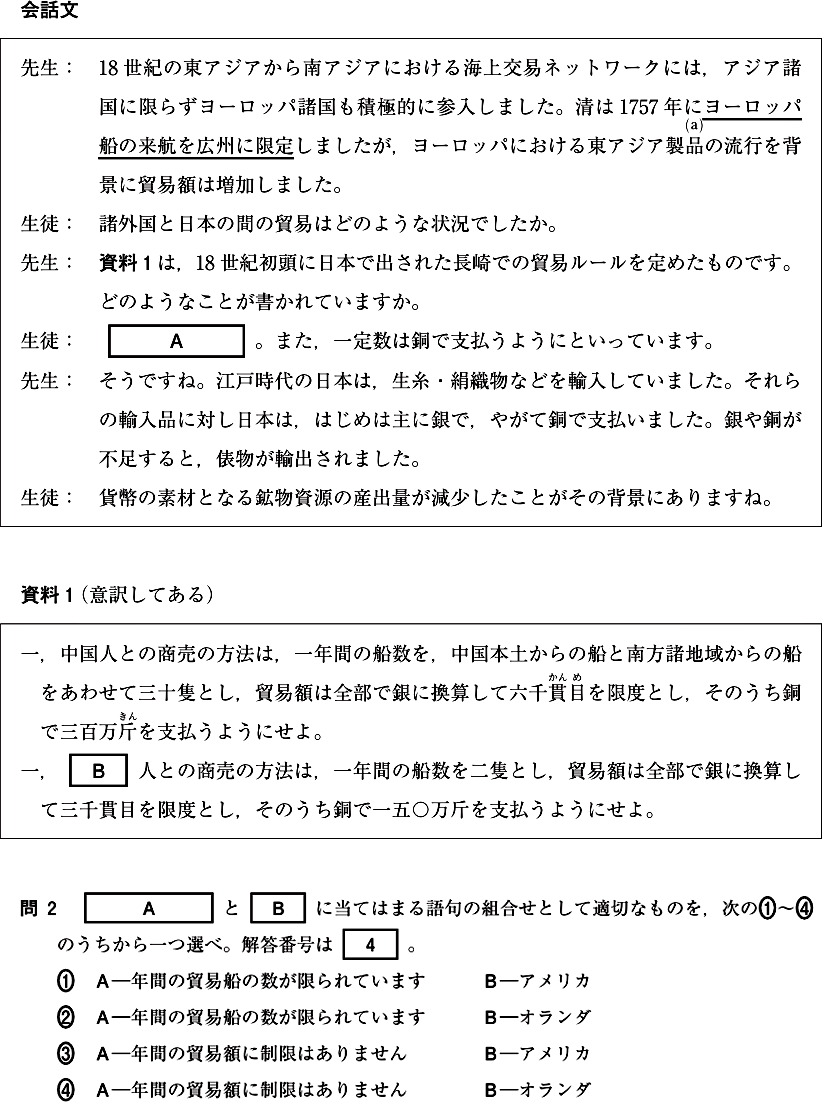

高卒認定試験での出題例として、アジアと欧米の貿易量の変化や、長崎貿易のルール(オランダ船・中国船)に関する問題、またジャポニスム流行の背景として開国による文化交流を問う問題があります。

こうした問題に備えるためには、開国前後の国際関係を図解で整理し、流れを視覚的に理解しておくことが効果的です。さらに、帝国主義(経済的・軍事的な力を背景に植民地や勢力圏を拡大しようとする動き)の背景や植民地支配の影響について、原因と結果の関係を意識して学ぶことで、歴史的な出来事のつながりをより深く理解できるようになります。

ヨーロッパ諸国との貿易に関する会話文であること、また、資料1に「一年間の船数」の制限についての記載があることから②が正解

~できるところからでOK~

① まずはここから(必須レベル)

- ✅ 産業革命→帝国主義→開国/明治維新の順番を言える

- ✅ 日本の開国の「きっかけ」を一言で言える(例:通商要求)

- ✅ 明治維新で政治の仕組みがどう変わったかを一言で言える

② さらに余裕があれば(ステップアップ)

- ✅ 帝国主義(力を背景に植民地・勢力圏を拡大)の意味を説明できる

- ✅ 開国が文化交流(例:ジャポニスム)に結びついた流れを1行で言える

- ✅ アジアで欧米と摩擦・条約・戦争が生じた事例を1つ挙げられる

③ 自分に問いかけ(自分に質問してみる)

- ✅ この資料(条約・ポスター・年表)は「何のため」に作られた?

- ✅ 開国の結果、社会や生活にどんな変化があった?

- ✅ 日本の動きと同時期、世界では何が進んでいた?

①を押さえれば十分合格ラインに近づきます。②はできる項目だけでOK。③は短くても自分の言葉で答える練習を。

C. 国際秩序の変化や大衆化と私たち

- 第一次世界大戦と国際協調体制(第一次世界大戦後に、国際紛争を平和的に解決しようとした国際的な枠組み)、大衆社会(多くの国民が政治や社会に参加し、生活や文化が大衆向けに広がった社会)の形成

- 世界恐慌、ファシズム、第二次世界大戦と戦後改革

- 冷戦構造と脱植民地化

- 国際秩序の変化と現代的課題

高卒認定試験での出題例として、第一次世界大戦後の国際連盟と日本の国際的立場、世界恐慌とニューディール政策(TVA設立)、さらに大衆社会とマスメディアの関係(満洲事変の報道)に関する問題があります。

このような問題に対応するためには、「戦争が起こった背景から戦後の変化まで」を一つの流れとして理解することが重要です。また、同時期に起きた社会運動や大衆文化の動き、例えば選挙権の拡大や女性の地位向上なども合わせて押さえることで、歴史の全体像をより立体的に把握できます。

~できるところからでOK~

① まずはここから(必須レベル)

- ✅ 第一次世界大戦→世界恐慌→第二次世界大戦の順番を言える

- ✅ 国際協調体制(大戦後の平和的国際秩序)を一言で説明できる

- ✅ 大衆社会(多くの国民が政治・経済・文化に参加)の意味がわかる

② さらに余裕があれば(ステップアップ)

- ✅ 世界恐慌の影響とニューディール政策(例:TVA)の要点を言える

- ✅ 戦争が社会・生活に与えた変化を1例挙げられる

- ✅ 日本と世界の同時期の政治・社会運動の関連を1つ説明できる

③ 自分に問いかけ(自分に質問してみる)

- ✅ この戦争はなぜ起き、どう終わった?

- ✅ 結果、どんな国際的な仕組みができた?

- ✅ 当時の社会運動や文化は何を目指していた?

①を押さえればOK。②はできる項目だけで十分。③は短く答える練習からで大丈夫!

D. グローバル化と私たち

- 冷戦と世界経済、地域統合、日本の高度経済成長

- 冷戦終結後の国際政治・経済の変容

- 地域紛争、国際協力、持続可能な開発などの現代課題

高卒認定試験での出題例として、ASEANの加盟国マップ、パレスチナ問題と日本の国際協力、さらに冷戦期の出来事(人工衛星打ち上げ、朝鮮戦争)に関する問題があります。

これらに対応するためには、冷戦の構造(米ソ対立)と、それに影響を受けた第三世界(冷戦期に、アメリカ・西側諸国でもソ連・東側諸国でもない新興独立国の総称)の動きを整理して理解しておくことが大切です。また、21世紀の課題である環境・資源・国際協力といったテーマについても、その背景を歴史的な流れと関連付けて学んでおくことで、現代社会の問題をより深く理解できます。

~できるところからでOK~

① まずはここから(必須レベル)

- ✅ 冷戦(米ソ対立)の基本構造を一言で説明できる

- ✅ 第三世界(米ソどちらにも属さない新興独立国)の意味がわかる

- ✅ 冷戦終結のきっかけとなった出来事を1つ挙げられる

② さらに余裕があれば(ステップアップ)

- ✅ 冷戦下の地域紛争の背景を説明できる

- ✅ 国際協力(ODA・PKOなど)の目的を簡潔に言える

- ✅ 環境・資源・感染症など現代課題の背景を歴史と関連づけて説明できる

③ 自分に問いかけ(自分に質問してみる)

- ✅ 冷戦期の日本は国際的にどんな立場だった?

- ✅ 冷戦終結で何が変わった?

- ✅ 今の国際課題と過去の歴史はどうつながっている?

①が押さえられればOK。②と③は余裕のあるときだけでOK。少しずつ進めましょう!