科学と人間生活 物理分野 光や熱の科学

科学と人間生活(物理分野)「光や熱の科学」の学習のポイント。高認・高卒認定の試験対策としては、「光を中心とした電磁波の性質とその利用。熱の性質、エネルギーの変換と保存及び有効利用について理解しておこう。

科学と人間生活/物理分野【光と熱の科学】

物理分野(光や熱の科学)

物理と言えば、計算が多い、抽象的で難しい…などのイメージが持たれ、敬遠されがちな科目です。しかし、「科学と人間生活」では、身近な「光」や「熱」が学習内容になっています。「光」や「熱」は、私たちの生活にとって欠かせないもので、これらがないと生きていくことさえできません。私たちの生命を支え、生活を便利にしてくれる「光」と「熱」。興味を持って学んでみましょう。

物理分野1「光の性質とその利用」

電磁波は目に見えませんが、私たちの生活と密接に関係しています。例えば、携帯電話やテレビ放送の電波、日焼けの効果の紫外線、レントゲンのX線などはすべて電磁波です。

科学と人間生活の物理分野「光の性質とその利用」では、電磁波の一種である「光」を中心に、その進み方(反射・屈折など)について学びます。また、電磁波にはどのような種類があり、どんな性質があるのか、そして、その性質を活かして私たちは、電磁波をどのように利用しているのかが学習のポイントになります。

太陽光線はさまざまな色の光が集まってできています。太陽光が雨粒に入ったときには、光の進路が折れ曲がります。そのとき、太陽光に含まれる光の色によって、光の進路が折れ曲がる角度(屈折率)が違ってきます。そして雨粒の中で反射して光が出てくるときには、色によって光の進路がずれることになるため、色が分かれて出てくるのです。これを「光の分散」といいます。虹は「光の分散」という性質によって起こります。

問1 水滴を通過した太陽光はいろいろな色の光に分かれる。この光の性質を何というか。

① 干渉 ② 回折 ③ 分散 ④ 発散

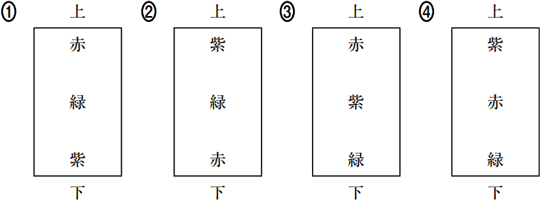

問2 虹(主虹)を見たときの色の並び方として適切なものはどれか。

- 光の進み方(レンズやプリズム、鏡など)

- 電磁波の分類(種類)と性質

- 電磁波の利用

| 基本キーワード | 光の種類(太陽光、白熱電球、蛍光灯、発光ダイオード、放電管)、スペクトル、波長による色の違い、分光器、光の反射・屈折・回折・分散、偏光(偏光板)、凸レンズ、凹レンズ、可視光線、赤外線、紫外線、電波、携帯電話、全地球測位システム(GPS)、X線、レントゲン |

|---|---|

| 理解しておきたい内容 |

|

| 出題されそうな 実験・観察 |

|

予想問題の正解 問1=③ 問2=①

物理分野2「熱の性質とその利用」のポイント

テーマを分解すると「熱の性質」と「熱の利用」となっています。

熱の性質では、下の表の「基本キーワード」に掲載した熱に関する基本用語を理解しておけばOKです。比熱の測定実験などは、頻出かつパターン化しているので、過去問で練習しておけばよいでしょう。

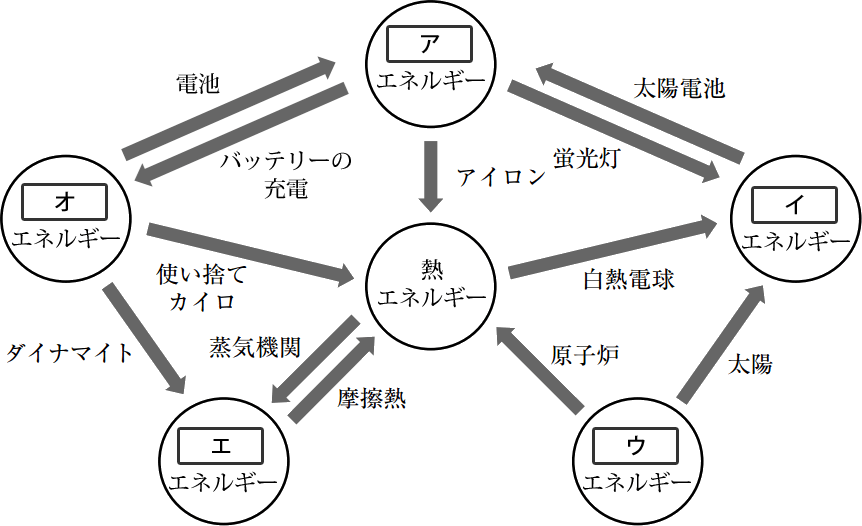

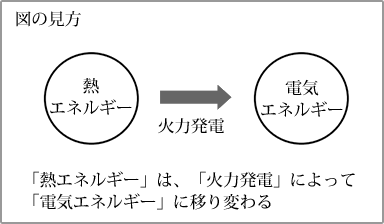

「熱の利用」は、いいかえれば「熱エネルギー」です。私たちは熱をエネルギーとして利用するからです。熱を電気に変換して使うしくみが「発電」です。熱エネルギーを電気エネルギーに変えているのです。「○○エネルギー」、「熱効率」、「不可逆変化」などをキーワードとした問題はよく出題されます。

- 熱の伝わり方(伝導・対流・放射)

- 熱量保存の法則(特に比熱の測定実験)

- エネルギーの形態と移り変わり

- 熱機関と永久機関

- 熱が仕事に変わる際の不可逆変化

エネルギーは目に見えませんが、何かが動くときには、エネルギーが必要です。例えば、自動車が動くためにはガソリン(化学エネルギー)が必要ですし、スマートフォン(スマホ)が動くためには、バッテリー(電気エネルギーなど)が必要です。

エネルギーの性質として、消滅するのではなく形態が変化するという事実は非常に重要です。例えば、スマホのバッテリーの正体は、ニッケルやリチウムイオンなどの化学物質です。充電することにより、「電気エネルギー」がこれらの化学物質に蓄積され、「化学エネルギー」と呼ばれるようになります。そして、その「化学エネルギー」は「光エネルギー」となってスマホの画面を表示します。また、スマホを長時間使っていると熱くなると思いますが、それは、「熱エネルギー」に変換されたからです。スマホのバッテリが切れると動かなくなり、エネルギーがなくなったような感覚を持ちますが、そうではなく、バッテリーの持つ化学エネルギーが他のエネルギーに変化した(イメージ的には逃げていった)だけのことなのです。

原子力発電では、ウランの持つ核エネルギーがその源です。原子炉の中で、「核エネルギー」を「熱エネルギー」に変換させ、水を沸騰させて、水蒸気(力学的エネルギー)をつくり、その水蒸気の力(力学的エネルギー)でタービンを回し、タービンとつながった発電機を動かして「電気エネルギー」に変換しています。

火力発電所は、石油などを燃やして熱エネルギーに変換し湯を沸かし、そのときに出る水蒸気を利用してタービンを回して電力を作っています(蒸気機関)。しかし、火力発電の仕組み上、発電に使えない熱エネルギー(排熱)が生じてしまうという問題があります。最近では、この排熱を利用して、温水プールや熱帯植物園を併設しているところもあります。